Schlagwörter: Alltag , Erziehung , Experiment, Gender , Handlungsräume , Normativität , Performance Kunst, Performativität, Queeren, Wirklichkeit

Beobachtungen ephemeren Vermittelns von Gender im Alltag mit Kind

«Wir alle spielen Theater» (Goffman, 2019: III)

Unser ganzes Leben ist eine Bühne, auf die wir tagtäglich treten und verschiedene Facetten des Selbst performen. Wir übernehmen unterschiedliche Rollen, spielen die Mutter oder den Vater, die Frau, den Mann, die Künstlerin. Wir entwickeln individuelle Charaktere, die wir fortlaufend modifizieren. Wir eignen uns eine äusserliche Entsprechung innerer Werte an. Diese Charaktere können gesellschaftlichen Rollenbildern entsprechen oder opponieren. Zu werden, wer wir sind, folgt also performativen Prozessen.

Wir alle spielen Theater, wir können jedoch selbst entscheiden, auf welche Scores wir unsere alltäglichen Handlungen aufbauen. Scores sind Handlungsanweisungen. Sie schreiben sich im Imperativ.

Schreibe einen Score als Handlungsanweisung für deinen Alltag.

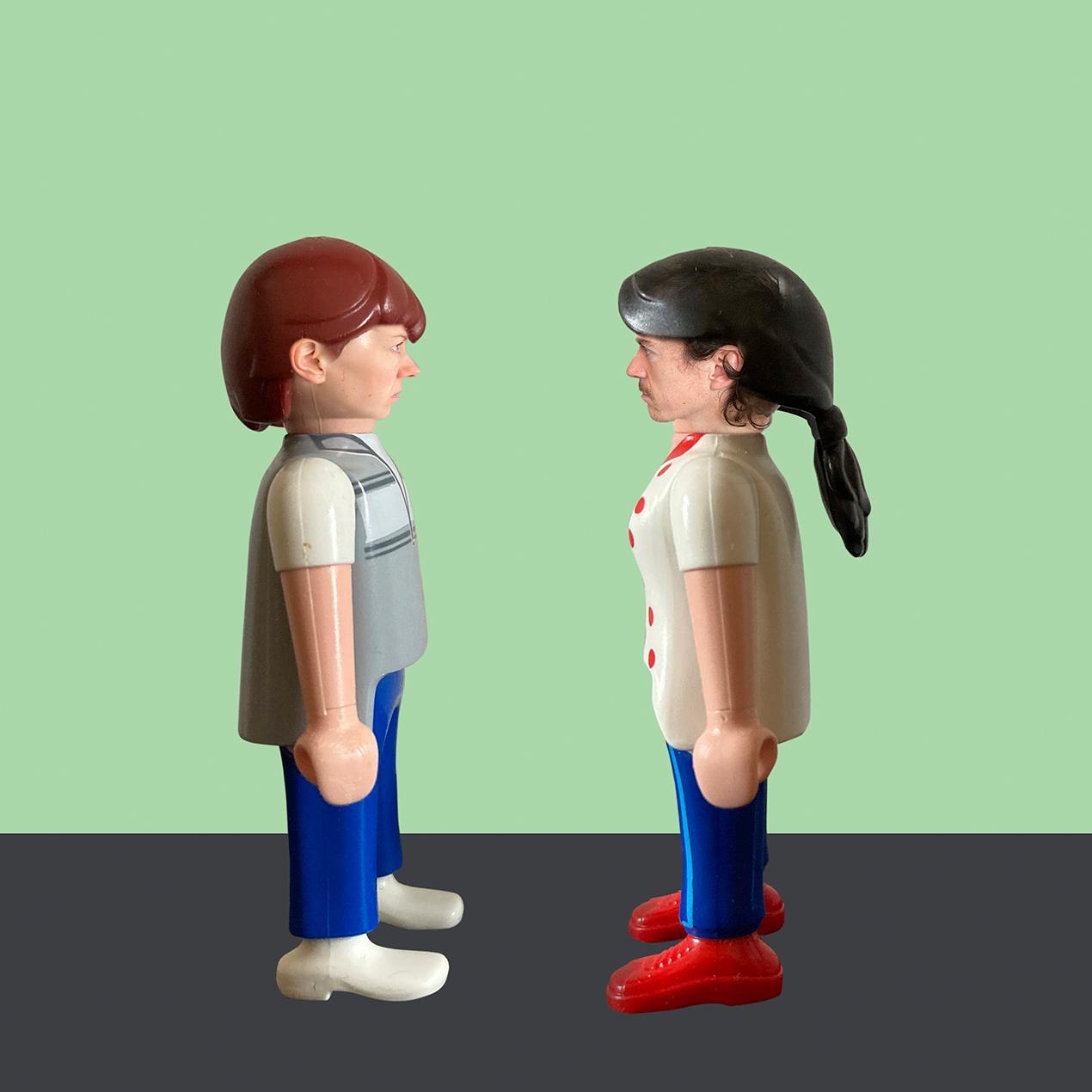

Ich stehe im Rewe-Supermarkt auf der Suche nach Geschenken für den Adventskalender unseres Kindes. Wir haben beim Rewe Punkte gesammelt. Aktuell gibt es unterschiedliche Playmobil Sets dafür. Eigentlich perfekt, um die einzelnen Teile auf 24 Türchen zu verteilen. Ich stehe also vor dem Regal und schaue mir die verschiedenen Sets an. Und keines machte mich wirklich glücklich. Die Sets bestehen aus einem Mann, einer Frau, und zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Das Aussehen der kleinen Figuren liess für mich erstmal nur diese von Playmobil stereotypisierten Rollen zu. Das dort vor allem bei den ‘weiblichen’ Figuren auf Details wie Brüste, Blusenausschnitt, abgesteppte enge Jeans und ein schwungvolles Kleid geachtet wurde, begleitet von langen Haaren und mit roten Wangen angedeutetem Make-Up, lässt Wut in mir aufkommen. Selbst Playmobil fragmentiert die Kleidung, den Look in Richtung ‘weiblich’ und ‘männlich’. Steffen Kitty Herrmann spricht von physio-technischen und fragmentierten Praktiken: Kleidung als zweite Haut fragmentiert den Körper in Richtung 'Weiblichkeit' oder 'Männlichkeit'. Dies ist stark mit dem physiologischen Erscheinungsbild verwoben - zarte und grazile Körper, Make-up als idealer weiblicher Körper (vgl. Kitty Herrmann, 2011). Wütend werde ich auch, weil ich mich so gar nicht mit dieser ‘Frauen’-Figur identifizieren will. In unserer Familie trage ich die kurz rasierten Haare und mein Freund den langen schwarzen Zopf. Grosse Brüste hatte ich nie und nach dem Stillen sind sie zu zwei flachen Erhebungen herabgesunken.

Seitdem ich angefangen habe Performance Kunst zu machen, setze ich mich mit Performativität im Alltag auseinander. Während Gesellschaft auf einer Makroebene agiert, ist der persönliche Alltag ein Mikrokosmos und damit unmittelbar der Ort, an dem wir mit Subjekten, Objekten in Beziehungen treten (vgl. le Febvre, 2002: 139). Er bildet die gemeinsame Basis unserer Existenz (vgl. Felski, 2000: 77). Alltag ist Ort der Begegnung. Begegnung mit sich, mit anderen Subjekten und Objekten, mit Normen und Gesetzen. Alltag ist der Ort, an dem unsere Welt wirklich wird. Schütz beschreibt diese als die natürliche Einstellung des täglichen Lebens, als eine «intersubjektive Welt, die uns allen gemeinsam ist» (Schütz, 2003: 183). Und doch ist meine Wirklichkeit eine andere als die meines Partners, meiner Familie, meiner Mitmenschen. Sie ist subjektiv und stark durch mein Geschlecht beeinflusst. Es ist eine weibliche Wirklichkeit, die ich erlebe.

Ich spürte eine immense Kraft, die die Heteronormativität in meinen Alltag zurückbrachte. Unser Kind kam nackt auf die Welt und doch war es nicht völlig unbeschrieben. Es wurde als Mädchen geboren. Und sieht sich dadurch von Beginn an mit einer anderen Wirklichkeit konfrontiert als ein Junge. Wie Judith Butler hervorhebt, wird kein Kind völlig nackt geboren, es wird in eine fortlaufende Handlungsstruktur hineingeboren, die sein soziales Geschlecht formt und damit heteronormative Geschlechterbilder reproduziert. Wir werden in unsere Rollen hineingeboren. Welche Rolle ein Mädchen zu spielen hat, lernt dieses in sich wiederholenden Handlungen im Alltag. Im Verborgenen also, in den unbeachteten alltäglichen Darstellungen von Körpern konstruiert sich das soziale Geschlecht. Die Kinderwelt ist definitiv eine visuelle – Bücher, Spielfiguren, Puppen – überall sprechen Körper zu Kindern und knüpfen diese an Identitäten. Knüpfen Körper an Geschlechter, bis Mädchen endlich Mädchen sind und mit langen Zöpfen in zartrosa Leibern ihr Geschlecht performen und reproduzieren (vgl. Butler, 1988).

Wir lernen diese Rollen, die Art zu sein, in mimetischen Prozessen. Mimesis beschreibt mit Wulf die Fähigkeit, sich durch Beobachtung soziale und ästhetische Bewegung anzueignen. Mimesis ist dabei kein Akt des Kopierens, sondern eine «kreative Nachahmung» (Wulf, 2016: 196), die auch Neues hervorbringen kann. Das so erlernte Wissen speichern wir im Körper. In verschiedenen Situationen im Alltag kommt dieses unbewusst zum Tragen. Die Art zu laufen, die Art zu sitzen, die Art zu werfen, die Art zu sein. Und vielfach werden wir danach beurteilt, wie weit wir mit unserer Art zu sein, mit unseren Identitäten vom binären Geschlechtsmodell abweichen. Elizabeth P. Rahilly ordnet das System der Geschlechterbinarität dem Foucault'schen Regime der Wahrheit zu – «Diskurse, die eine Gesellschaft akzeptiert und als wahr gelten lässt»Dieses Zitat wurde von der Autorin ins Deutsche übersetzt (vgl. Rahilly, 2015: 341). Dem folgend entspricht Binarität einem Regime der Wahrheit. Alles ordnet sich ihr unter, wird nach ihr bemessen. Dieses Regime ist ein westliches Modell, historisch entstanden um 1500, und produziert nach wie vor zahlreiche Ausschlüsse, welche aktuell dekolonialisiert werden sollten (vgl. Bhambra, 2014: 115).

Rahillys These sah ich gerade im Alltag mit Kleinkindern bestätigt. Wo auch immer wir mit unserem Kind auftauchten, war die allererste Frage: "Ist es ein Junge oder ein Mädchen?". Laut Rahilly ist diese Frage die erste von vielen Interaktionen einer heteronormativ gelebten Alltagskultur (vgl. Rahilly, 2015: 341). Dass sich unser Kind äusserlich nicht eindeutig ins binäre System einordnen liess, hat vor allem damit zu tun, dass wir uns nicht den binären Codes bedienten. Unter binären Codes verstehe ich das Zurückgreifen auf Symbole, die für ein bestimmtes Geschlecht stehen, die Kleidung als zweite Haut. Die Farbe Rosa, Schleifen, Kleider, Pferdmotive, Zöpfe stehen meist für Mädchen. Jungs im Kleinkindalter werden weniger durch konkrete Symbole unterschieden, vielmehr kategorisieren sie sich nach Aussen durch das bewusste Ablehnen ‘weiblicher’ Codes. Wir überliessen es meist unserem Kind zu entscheiden, was es anziehen wollte. Ein Versuch auch äusserlich zu unterstreichen, wie wir Geschlecht in unserer Erziehung gewichten. Es ist der Versuch, dem Geschlecht eine sekundäre Rolle zuzusprechen.

Wenn jemand über Milou, den kleinen Jungen spricht, sagt sie, ich bin nicht klein.

Wenn jemand Milou fragt, ob sie ein Mädchen oder ein Junge ist, sagt sie, ich bin die Milou.

Auch wenn sich unser Kind bewusst ist ein Mädchen zu sein, spielt es für sie eine untergeordnete Rolle. Es ist ihm wichtig, andere Merkmale seines Charakters hervorzuheben. Biologische Unterschiede lassen sich im Kleinkindalter kaum ausmachen. Der einzige sichtbare Unterschied besteht in der Ausformung des Geschlechts. Vielmehr werden ihnen von Geburt an Codes zugeschrieben, eine bestimmte Art sich zu verhalten, vorgelebt. Den eigenen Alltag als Bühne, als Performance zu begreifen, entfaltet das Potenzial normative Strukturen zu brechen und zu hinterfragen und eröffnet Kindern neue Möglichkeiten individueller Entfaltung.

Nähe deiner Puppe mit Zöpfen einen Penis.

Meine Mutter wollte Milou eine Puppe schenken. Mit zwei frechen Zöpfen. Sie fragte mich lieber nochmal, denn sie weiss, dass ich empfindlich reagiere, wenn es um das Kinderspielzeug von Milou geht. Sie glaubt, ich will nicht, dass Milou mit Puppen spielt, weil das klassisches Mädchen Spielzeug ist. Doch da liegt sie falsch. Was mich an den Puppen nervt, ist wie sie aussehen und was sie damit unserem Kind vermitteln. Und das ist: Es gibt nur Jungs und Mädchen und Mädchen tragen rosa und Zopf. Und eigentlich gibt es auch kaum Puppen mit einem anderen Geschlechtsspektrum. Ich habe ihr versucht zu erklären, was mich an der Darstellung so stört. Sie kann ja machen, was sie möchte, aber es ist mir wichtig, dass sie mein Problem wahrnimmt.

Abb 1: Chatverlauf zwischen der Künstlerin Linda Luv und ihrer Familie, 2022, ©Linda Luv

Einige Tage später piepte mein Handy, eine neue Whats-App Nachricht von meiner Mutter (Abb. 1). Ich sehe das Bild der Puppe. Sie trägt einen Penis zum Anknipsen (Abb. 1). Sie hätte Milou einfach eine Puppe schenken können. Hat sie aber nicht. Stattdessen nähte sie einen kleinen Penis mit Druckknopf, der an die Puppe angeknipst werden kann. Michel de Certeau nennt dies taktisches Handeln. Eine nicht normative Art und Weise eine Tätigkeit auszuführen oder ein System zu nutzen (vgl. de Certeau, 1984: 30). In einem binären Geschlechter-System mehr Diversität zu vermitteln ist ein anhaltendes Taktieren.

Die Frage ist, was die Puppe mit Zöpfen überhaupt zu einem Mädchen oder Trans*-Menschen werden lässt, denn schliesslich kann sie nicht für sich selbst sprechen. Sie durchlebt den Subjektivierungsprozess durch andere. In dem wir über und als die Puppe sprechen formt sich eine Identität. In dem ich meine Wirklichkeit verlasse und in eine Phantasiewelt eintrete, erwecke ich sie zum Leben.

Nach John Austin ist es der Sprechakt selbst, der schon performativ ist. Denn mit dem Sprechen vollziehen sich bereits Handlungen, konstituiert und verändert sich die Wirklichkeit (vgl. Austin, 2019). Für den Sprechakt braucht es mit Austin Expert:innen wie z.B. Richter:innen oder Priester:innen, die als Teil eines Rituals oder einer Zeremonie sprechen. Eltern nehmen gegenüber ihren Kindern in der Regel permanent die Rolle der Expert:in ein. Nach Austin kann «die performative Äusserung glückt [glücken] oder nicht, statt wahr oder falsch zu sein» (Austin, 2019: 72). In dem ich sage, dass die Puppe ein Mädchen ist, mache ich sie zur Frau. Nimmt das Kind diese Aussage so an, glückt mein Vorhaben. In dem ich sage, dass die Puppe ein Mädchen ist, und gleichzeitig einen Penis anknöpfe, mache ich sie zu einem Trans-Menschen. Nimmt das Kind dies so an, glückt mein Vorhaben. Dies entspricht auch Taylors Statement: “Performance is world-making. We need to understand it” (Taylor, 2016: 208).

Lange stand ich also vor dem Regal im Supermarkt, und haderte noch mit mir selbst, erinnerte mich zurück an die einfachen Playmobil Figuren meiner eigenen Kindheit, die sich meist nur in ihrer Kleiderfarbe unterschieden. Und schliesslich kaufte ich trotzdem dieses Set, mit dem Bewusstsein dadurch sehr aktiv gesellschaftlich geprägte Körpernormen und Vorstellungen von Geschlecht an unser Kind weiterzugeben. Ein ungutes Gefühl beschlich mich. Aber wer sagt mir, dass ich ihren Anweisungen folgen soll? Wer zwingt mich, das Offensichtliche zu wiederholen, anstatt das Fantasievolle zu erfinden? Die Performativität des sozialen Geschlechts birgt auch das Potenzial für Veränderungen. Gegebene Handlungsstrukturen können modifiziert und damit gestört, langfristig umgeformt werden. Im Alltag lassen sich eine Vielzahl an performativen Taktiken anwenden, um Routinen und sich wiederholenden Handlungen kritisch zu begegnen.

Ich sehe die Figuren an und sehe Männer und Frauen. In diesem Moment bin ich selbst Opfer meiner binären Sozialisierung, denn ich habe über die Jahre meinen Blick geschult. Auch mein Blick arbeitet mit Codes und kategorisiert – ich sehe die Figuren an und entscheide, wer sie sind. Dadurch gebe ich den binären Blick an unser Kind weiter. Was aber, wenn ich meinen Blick verlerne und mich mit dem Kind auf einen neuen Zugang, eine neue Sichtweise auf die Wirklichkeit, einlasse?

Lese deinem Kind ein Buch vor.

Tausche immer wieder die Namen.

Lasse die Mutter zum Vater werden,

den Bruder zur Schwester,

die Freundin zum Freund.

Die Kinderwelt ist geprägt von Bildern und Geschichten, die immer noch sehr konservative und heteronormative Strukturen vermitteln. Wir haben uns daher angewöhnt regelmässig die Namen der Charaktere zu tauschen. Dadurch vermittelten wir unserem Kind ein sehr offenes und diverses Bild sozialer Geschlechter. Der performative Umgang mit Sprache brachte neue Charaktere zum Vorschein. Die Veränderung des Gebrauchs der Alltagssprache auch die Art und Weise, wie wir Sex und Gender in den Alltag einbringen. Wir eigneten uns eine Sprache an, die ohne primäre Zuordnung des sozialen Geschlechts auskommt. Statt von Männern und Frauen, Mädchen und Jungen zu sprechen, stellten wir unserem Kind das Playmobil-Set schliesslich einfach als Figuren vor.

Milou betrachtete die Figuren genau und gab dem Ensemble den Namen «Cool». Dann ordnete sie die Figuren geliebten Menschen zu. Die Kindsfigur mit dem Kleid und den langen blonden Zöpfen wurde zu ihrem Neffen Erich. Denn er trägt lange Haare. Die grosse Figur mit den langen schwarzen Haaren, der Bluse mit dem Ausschnitt und den Brüsten wurde Papa. Denn er trägt die langen Haare. Die Figuren mit den kurzen Haaren wurden Mama und Johann, Milous anderer Neffe. Damit queerte unser Kind die von Playmobil diktierte Vorstellung von Körper und Geschlecht. Ich verstehe Queering als «eine neue Perspektive oder eine neue Art, auf normative Strukturen im Alltag zu schauen» (Blaise & Tayler, 2012: 89).

Zuhause hing kurzzeitig der Haussegen schief. Denn niemand wollte die ‘Frau’ sein. Meinem Freund gefiel die Vorstellung nicht, von seinem eigenen Kind so wahrgenommen zu werden (Abb.2).

Die Haare sind ihm eigentlich zu lang.

Er will auch nicht das Rouge,

auch nicht die Brüste unterm Dekolleté,

auch keine Bluse

auch keine enge Jeans.

Er will das alles nicht.

Ich will das alles auch nicht.

Doch ich werde nicht gefragt.

Immer wieder tauschten wir heimlich die Haare der Playmobil Figur aus, um nicht den weiblich codierten Körper zu tragen. Bis dass mein Partner nachgab. Es war doch alles nur ein Spiel. Wie ‘cool’ dachte ich in diesem Moment und fragte mich was passiert, wenn diese gespielte soziale Wirklichkeit den gesellschaftlich-gelebten Alltag queert? Alltag wird dann zur Performance, wenn ich meine Tätigkeit als performatives Ereignis rahme und sie dadurch vom Gewöhnlichen zum Aussergewöhnlichen erkläre. Das gelingt, «indem man sich die Möglichkeiten, die im [Alltäglichen] verborgen und normalerweise unterdrückt sind, vollständig aneignet und aktiviert» (Gardiner, 2000: 6), indem wir Alltag als «Instrument der Kritik» (Bargetz, 2016: 193) nutzen und «seine verborgenen Potentiale herauskitzeln» (Gardiner, 2000: 6). In dem wir verlernen und neu erlernen – mit dem Kind.

Was können wir von unseren Kindern lernen, in dem wir ihre queeren Impulse aufgreifen? Welche Potentiale legt ein spielerisch-performativer Umgang mit Körper und Geschlecht im Alltag frei?

Kleide dich wie dein (Playmobil) Avatar und besuche eine Ausstellung über Diversität.

Schütz beschreibt die Künste als Subuniversen, die es schaffen Aspekte verschiedener Wirklichkeiten in sich zu vereinen. Sie bieten also das Potenzial, zwischen den Wirklichkeiten zu vermitteln (vgl. Schütz, 2003) und einen Übergang, einen Möglichkeitsraum zu erschaffen (vgl. Fischer-Lichte, 2012).

Wir erarbeiteten uns gemeinsam diesen Raum des Dazwischen und nutzten die Performance, um gespielte Wirklichkeit in die intersubjektive Wirklichkeit einzubetten. Eine Performance ist eine Möglichkeit, alltägliche Handlungen in einem geschützten Rahmen zu hinterfragen und spielerisch das Potenzial für Interventionen, Kritik und Veränderung zu vermitteln. Dem Impuls unseres Kindes folgend, fragte ich meinen Partner und meine Neffen, ob wir gemeinsam ein performatives Experiment durchführen wollten. Ausgehend von der Perspektive unseres Kindes entwickelten wir eine performative Intervention, in dem wir in die Rolle unserer Playmobil-Avatare schlüpften. Ich habe drei Neffen, daher suchten wir mit Milou einen zusätzlichen Avatar für Karl aus. Er war begeistert, auch bei der Aufführung dabei zu sein – ein lang ersehnter Wunsch ging in Erfüllung und er bekam ein neues Set an Röcken und T-Shirts mit aufgedruckten Einhörnern, die er behalten durfte. Karl liebt Einhörner und Röcke. Im Kindergarten ist er dadurch immer wieder abschätzigen Kommentaren ausgesetzt. Er sei kein richtiger Junge heisst es da von anderen männlichen Kleinkindern.

«Ihhh, du magst Einhörner».

Indem Karl die binären Codes missachtet, wird er abgelehnt. Das Regime der Wahrheit wird bereits von Kleinkindern inkorporiert und praktiziert.

Für einen Nachmittag traten wir als Familie Cool auf. Wir nahmen den Zug, um von Frankfurt nach Bensheim zu fahren und die Ausstellung Andrej Dúbravský – The last party of diversity im Museum Bensheim zu besuchen. Andrej Dúbravskýs Arbeit beschäftigt sich mit verschiedenen Diskursen zu Vielfalt und Diversität. Wir verkleideten uns als unsere Avatare. Als verbindendes Kleidungsstück trugen wir alle einen Turnbeutel und Jeansjacken mit dem Aufdruck derjenigen Figuren, die wir repräsentierten.

Ich stöberte in diversen Online-Shops und suchte nach Kleidungsstücken, die den Playmobilfiguren entsprachen. Ich bezog hier aktiv alle mit ein. Während sich die Mode für Frauen die breite Palette an Formen, Farben und Schnitten angeeignet hat, reagierte mein Partner sensibel, wenn es um den ‘weiblichen’ Schnitt ging – körperbetonte Hemden und Hüfthosen. Der Ausdruck von Männlichkeit durch Ablehnung weiblicher Codierung – da ist er wieder. Als die Kleidung eintraf probierte er gleich die Hose an. Er positionierte den Hosenbund unmittelbar an seinen Hüften. Ich stellte mich ihm gegenüber und zog sie weiter hoch, bis unterhalb des Bauchnabels. Dann zog er sie wieder nach unten. Und ich sie wieder nach oben. Das Spiel trieben wir eine Weile.

Die Höhe des Hosenbunds als Codierung weiblichen Geschlechts. Damit schienen seine Grenzen überschritten. Ich wollte zu sehr, dass er möglichst dem Stereotyp Frau entspricht. Ihn aber auch bewusst provozieren und an seine Grenzen bringen. In der Performance Kunst geht es immer auch um das Ausloten, das Erproben und Ausdehnen von persönlichen Grenzen. Als Performance Künstlerin suche ich nach diesen Grenzmomenten und bin bereit sie auszuhalten. Die Vorbereitung auf die Performance brachte einige von uns an ihre persönlichen Grenzen. Ich stand also mit meinem Partner in unserem Schlafzimmer und diskutierte über einen Knopf, der gegen den Bauchnabel drückt, und weiter, wie Kleidung unsere Erscheinung, unseren Auftritt steuert und welche Bedeutung dies für die jeweiligen Geschlechter hat. Mit der Performance fand nicht nur eine Anähnlichung gegenüber unseren Avataren statt, sondern auch eine Anähnlichung zwischen uns als Menschen unterschiedlichen Geschlechts. Anähnlichung drückt also auch ein bestimmtes Verhältnis zwischen vorgegebener und dargestellter Wirklichkeit aus (vgl. Wulf, 2016).

Schreibe einen Brief an dein Kind

Und erkläre, was Performance Kunst bedeutet (Abb. 3).

Zur selben Zeit, auf der anderen Seite der Stadt brach im Haus meiner Schwester eine ähnliche Diskussion los. Ihr Sohn probierte verschiedene T-Shirtkleider an und fühlte sich sichtlich unwohl. Wie man sich denn in einem solchen Kleid bewegen soll, da ist man ja völlig eingeengt. Stimmt. Darauf wollte er sich nicht einlassen. Das Projekt drohte zu scheitern.

Mit Kindern zu performen ist an grosse Vermittlungsarbeit geknüpft, die gleich zu Beginn des Projektes einsetzt. Ständig schwankt die eigene Rolle zwischen Künstler:in und Fürsorge-Tragende. Natürlich geht es in der Performance Kunst darum auch eigene Grenzen auszuhandeln, es darf aber nicht dazu führen, dass sich jemand in der Gruppe unwohl oder in eine Rolle gedrängt fühlt. Geschlechterdiversität in einem performativen Projekt zu verhandeln, kann einen sicheren Raum schaffen, wenn dessen Rahmenbedingungen von der Gruppe ausgehandelt werden. Der Raum lässt Experimente zu und wird als außergewöhnliches Ereignis wahrgenommen. Ich kann in eine Rolle schlüpfen. Und doch werde ich nicht in Gänze zu einem:r Schauspieler:in, denn es gibt kein vorgeschriebenes Skript. Vielmehr bettet sich die Performance in den Alltag ein. Ich bin also immer noch ich, und gleichzeitig bin ich es nicht (vgl. Schechner, 1985: 37). Genau dies fühlte Erich, als er sich auf die Performance vorbereitete. Wie weit jede:r Einzelne von uns das Spiel treiben wollte, überliessen wir also auch jedem:r Einzelnen. Wir führten die Performance am Wochenende durch und sie fand unangekündigt statt. Zugreisende, Museumsbesucher:innen und Passant:innen wurden zu unserem zufälligen Publikum. Sie waren sich ihrer Rolle nicht unbedingt bewusst - die Performance verwebte sich mit alltäglichen Strukturen. Unseren Ausflug hielten wir fotografisch fest. Wir hatten Handys und einen Selfie-Stick dabei, den wir auch als kleines Stativ aufstellen konnten.

Wir waren alle etwas aufgeregt, als wir auf die Strasse traten und uns Richtung Bahnhof bewegten. Immer wieder schauten sich einige von uns um, als könnten sie jederzeit von jemandem enttarnt werden (Abb. 4). Wir stiegen in die Strassenbahn ein, die uns zum Bahnhof brachte. Wir warteten am Gleis auf die S-Bahn und schossen das erste Selfie Bild. Wir warteten. Nicht nur auf die Bahn, sondern auch auf Reaktionen. Doch nichts geschah. Das hatte ich geahnt. Dem Regime der Wahrheit folgend wurden wir so umkategorisiert, dass wir wieder ins System passten (Abb. 5, Abb.6). Mein Freund hatte mit mehr Reaktionen gerechnet, fühlte sich aber so unbeachtet sehr wohl. «Auf eine sehr angenehme Art und Weise sind wir heute Teil des Alltags gewesen», sagte er am Ende des Tages. Erich, der zur Performance eine rosa Baseballmütze trug, sagte: «Am Anfang war es für mich einfacher, die rosa Mütze zu tragen, weil Daniel und Karl die gleiche hatten. Aber in dem Moment, als ich die Mütze aufhatte, habe ich auch die Farbe vergessen. Am Ende ist eine Mütze eine Mütze.» Gruppenaufführungen ermutigen die Teilnehmenden anders zu handeln, da sie sich aufeinander verlassen können. Gemeinsam agieren macht stark.

Nur Karl bekam einige indirekte Reaktionen, als er hörte, wie die Leute über «das süße kleine Mädchen» sprachen. «Eigentlich bin ich ein Junge», antwortete er, auch wenn er nicht direkt angesprochen wurde. Einzig in dem Moment, als wir mit unseren Turnbeuteln oder Jeansjacken zum Gruppenfoto zusammenkamen, blickten Passant:innen uns neugierig an. Das Fotografieren von uns selbst, während wir Zeit miteinander verbrachten, war ein Hauptbestandteil der Aufführung. Es war also nicht nur eine Performance für ein unbekanntes Publikum, sondern auch für die Kamera. Erich kam auf die Idee, ein Gruppenfoto vor einem Bild aus Dúbravský’s Serie Die Läufer zu machen. Und während im Hintergrund die Läufer rennen, halten wir die Arme verschränkt und blicken fordernd der Kamera entgegen (Abb.7). Als wollten wir ausrufen: Glaubst du wirklich zu wissen, wer wir sind? Wir setzten unseren Rundgang durch das Museum fort, installierten einige Bienennester im Garten (Abb. 8) und probierten Uniformen der alten Römer an. Unsere Performance endete, als wir wieder bei meiner Schwester ankamen und ihre Familie, unser Kind und einige Freunde trafen. Im Laufe des Abends tauschten wir Gedanken, Erfahrungen und Taktiken im alltäglichen Umgang mit Geschlechter-Binarität aus.

Einige würden vielleicht sagen, dass die Performance gescheitert ist, da sie wahrscheinlich überwiegend unbeachtet blieb. Hat sie denn überhaupt stattgefunden? Nach Schechner entsteht Theater, wenn sich Zuschauer:innen eine Sache ‘als Theater’ ansehen, und durch Darsteller:innen, die ‘Theater machen’ wollen (vgl. Schechner, 1985: 248). Eine Performance stünde damit in Co-Abhängigkeit zu einem Publikum, welches sie erst durch die bewusste Betrachtung in Existenz bringt. Der bewusste, performative Akt der Darstellenden, der eine Überschreitung eigener Erwartungen und alltäglicher Handlungen darstellt, bringt die Performance in Existenz. Sie rückt als situierte Handlung in den Kontext der Kunst und grenzt sich damit von der Performance als Alltagsaufführung (Goffmann, 2019) ab. Zuschauende partizipieren an dieser Vorführung, dazu müssen sie sich ihrer Rolle nicht unweigerlich bewusst sein: Während ich performe, erfahre ich die Performance ebenso, wie Zuschauende, nur aus einer anderen Perspektive. Über ihre Dokumentation kann die Performance jedoch auch im Nachhinein erfahren werden: Der Moment der Aktion muss mit dem Moment der Wahrnehmung des performativen Aktes nicht übereinstimmen (vgl. Gebhardt-Fink, 2023: 61).

Ihr Einfluss auf die Wirklichkeit zeigt sich also auch im Vor- und Nachleben der Performance. Denn obwohl eine Performance ein gelebter und flüchtiger Moment ist, lebt sie als Gedanke und Erinnerung in den Köpfen der Teilhabenden fort. Objekte bleiben als Relikte zurück und tragen Aspekte der Performance weiter, in Bildern und Notizen festgehalten kann sie in Form von einer Installation neues Leben erhalten. An verschiedenen Orten des Alltages setzt sie damit weiterhin Impulse.

Welche Potenziale ergeben sich also im alltäglichen Experimentierfeld performativer Erziehung?

Es ist ein ‘Sich-ähnlich-machen’ mit dem Kind und das Ausleben seiner Impulse. Es ist die Möglichkeit, das Gewöhnliche zum Außergewöhnlichen werden zu lassen. Es ist die Freiheit sich entscheiden zu können, geschützt im Rahmen der Performance, für einen Augenblick eine andere Identität zu leben. Im Alltäglichen und Repetitiven entstehen soziale Strukturen und Beziehungen und erneuern sich ständig (vgl. Bargetz, 2016). Alltag ist fluide, ephemer und unbeständig. Alltägliche Praktiken können als Instrument der Irritation und kritischen Reflexion genutzt werden. Eine performative Erziehung schafft Räume zum Experimentieren und zur emanzipatorischen Selbstermächtigung (vgl. Westphal & Liebert, 2015). Damit vielleicht eines Tages das Außergewöhnliche zum Gewöhnlichen wird.

Karl jedenfalls, trägt seine Röcke noch immer.

Dieser Text steht unter der CC-BY-NC-ND 4.0 Lizenz

DOI: 10.5281/zenodo.8224648

Literatur

Austin, John L. (2019): Zur Theorie der Sprechakte. In: Wirth, Uwe (Hg.), Performanz. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, S. 72-82.

Bargetz, Brigitte (2016): Ambivalenzen des Alltags. Neuorientierungen für eine Theorie des Politischen. Bielefeld, transcript Verlag.

Blaise, Mindy/Tayler, Affrica (2012): Using queer theory to rethink gender equity in early childhood education. In: YC Young Children, 67/2012, S. 88-98.

Butler, Judith (1988): Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory. In: Theatre Journal, 40/1988, S. 519-531.

Gebhardt-Fink, Sabine (2023): Collective Memory and Live Act: The Methodology of Performance Chronicle Basel. In: Gusman, Tancredi (Hg.), Reconstructing Performance Art. Routledge, Abingdon, S.55-71.

Goffman, Ervin (2019): Wir alle spielen Theater. München, Piper Verlag GmbH.

De Certeau, Michel (1984): The practice of everyday life. London, University of California Press Ldt.

Felski, Rita (2000): Doing Time: Feminist Theory and Postmodern Culture. New York and London, New York University Press.

Fischer-Lichte, Erika (2012): Performativität. Eine Einführung. Bielefeld, transcript Verlag.

Gardiner, Michael E. (2000): Critiques of everyday life. London and New York, Routledge.

Gurminder K Bhambra (2014) Postcolonial and decolonial dialogues. In: Postcolonial Studies, 17/2014, S. 115-121.

Kitty Herrmann, Steffen (2011): Ein Körper werden. Praktiken des Geschlechts. In: A.G.Gender-Killer (Hg.), Das gute Leben. Münster, UNRAST-Verlag, S.13-32.

Le Febvre, Henri (2002): Critique of Everyday Life. Foundations for a Sociology of the Everyday. London, Verso.

Rahilly, Elizabeth P. (2015): The gender binary meets the gender-variant child. In: Gender and Society, 29/2015, S.338-361.

Schechner, Richard (1985): Between theater & anthropology. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Schütz, Alfred (2003): Theorie der Lebenswelt 1. Konstanz, UVK Verlagsgesellschaft.

Westphal, Kristin/Liebert, Wolf-Andreas (2015): Performances der Selbstermächtigung. Oberhausen, ATHENA-Verlag.

Taylor, Diana (2016): Performance. Durham, Duke University Press.

Wulf, Christoph (2016): Der Körper in den Künsten. Mimetische und performative Prozesse in Tanz, Musik und Kunst. In: Studi di estetica, 44/2016, S. 191-203.

Dieser Text steht unter der CC-BY-NC-ND 4.0 Lizenz