Schlagwörter: Blog, Computer, Digital Folklore, Digitalität, Dispositiv, Interfaces, Pixel, User*in, Webkultur, Zoom

Wie ich dem unnahbaren Computer näherkomme.

Eine Ermächtigungsstrategie.

Ich will unsinnig nahe gehen, so nahe, dass ich beinahe drin bin. Zwischen die Infrastruktur, zwischen die Zeilen, hinter das Fenster, dorthin, wo es gar keinen Raum gibt. Dorthin, wo mich niemand erwartet.

“Are you sure?”, fragt mich mein Computer. Mein Verhalten ist verdächtig und unsinnig.

Im Zentrum meiner Masterarbeit stand das Interesse einer Ermächtigung der*s Computer-User*in. Angesichts der Diskussion um deren prekäre Rolle und die Gefahren der vernetzten Welt, stellte ich mir als Userin, Kunstschaffende und Vermittlerin die Frage: Wie kann ich zu einer Ermächtigung beitragen?

Besonders die Position der einfachen oder naivenOlia Lialina verwendet diese Bezeichnung um eine Unterscheidung zu treffen zwischen Webentwickler*innen, Hacker*innen, Webdesigner*innen und den einfachen, “naiven” User*innen ohne vertiefte Programmierkenntnisse. Über die Entwicklung und die Relevanz der Figur der User*innen schreibt sie in diversen Essays und setzt sich in verschiedenen Rollen für eine Ermächtigung ein. Siehe dazu: Lialina Olia (2012) http://contemporary-home-computing.org/turing-complete-user/ (Zugriff 09.05.19).User*innen scheint mir bemerkenswert. Einfache User*innen bewegen sich mittels Laptops und Smartphones in einer überwältigenden Welt, die entwickelt, designt, überwacht und regiert wird von unnahbaren Personen, Konzernen und Technologien. Ich stellte mir die Frage, welche Kompetenzen der Rolle der einfachen User*innen inhärent sind, um sich in diesem unausgewogenen Verhältnis emanzipieren zu können. Meine These ist, dass eine Ermächtigung stattfinden kann, wenn der Computer jenseits seiner herkömmlichen Funktionen betrachtet wird. Was bieten mir die Applikationen und Technologien, die ich nutze ausser den offensichtlichen Versprechen von Vernetzung, Information und Effizienz? Kann ich in einem ausgeklügelten, durchdesignten System einen selbstbestimmten Weg gehen?

Im Rahmen der Masterthesis habe ich die Strategie zoom in entwickelt, die ich mir im Wechselspiel zwischen künstlerischer und kunstanalytischer Arbeit angeeignet habe. Zoom in meint nicht nur die digitale Handlung des Näherherangehens. Es ist eine Metapher für die Beachtung des Unscheinbaren, des Individuums in der Masse, für die Suche nach dem Unberechenbaren in einem berechenbaren System. Die Strategie, welche in diesem Text Anwendung findet, wurde aus eigenen Beobachtungen heraus entwickelt. Die künstlerischen Experimente und Artefakte werden auf dem Blog www.areyousure.blog laufend gezeigt.

Mein Bedürfnis dem Computer näherzukommen, entwickelte sich aus der Behauptung, dass der Computer unnahbar sei. Der Computer ist unnahbar, weil es sich um eine komplexe, überwältigende Anlage von Interface-Dispositiven handelt. Der Begriff Interface bezeichnet die Stelle, an der zwei Systeme aufeinandertreffen und interagieren. Ein Computer ist eine Ansammlung von Interfaces, die die Benutzung überhaupt erst möglich machen (vgl. Galloway 2012: 31). Diese Interfaces werden zunehmend unbemerkbar, da Prozesse vermehrt im Hintergrund laufen und es immer weniger technische Hindernisse gibt. Die Kunstwissenschaftlerin Eileen Isagon Skyers nennt diesen Zustand das “Imperceptible Interface”, ein nicht wahrnehmbares, unmerkliches Interface (Skyers 2015). In Skyers Text, sowie in meiner Thesis wird das Potential der Internet-KunstIch spreche in dieser Arbeit von Internet-Kunst - ich verwende ihn als eine Art Arbeitstitel, der auf die Gegenwärtigkeit des Internets als Recherche-, Produktions- und Vermittlungstool hinweisen soll.untersucht, diese verborgenen Prozesse sichtbar zu machen. Wie kann der gewohnte Blick irritiert werden? Die Interfaces sollen als Handlungsräume verstanden werden, nicht als Handlungsanweisungen. Was geschieht, wenn ein Suchfeld ins Zentrum der Aktivität gestellt wird und es nicht genutzt wird, sondern mit einem Gedanken gefüllt wird? Das zu nahe Rangehen, das zu tiefe Eintauchen oder die unsinnige Benutzung greift in die vorgesehene Struktur ein. Die Beziehung zwischen den Interfaces und uns wird aufgerüttelt - wir müssen uns neu orientieren. Dieses Aufrütteln beleuchtet Machtverhältnisse und regt Subjektivierungsprozesse an.

Giorgio Agambens Begriff des Dispositivs dient mir als Referenzsystem um das Verhältnis zwischen User*in und Computer zu begreifen. Nach Agamben ist “alles, was die Gesten, das Betragen, die Meinungen und die Reden der Lebewesen zu ergreifen, zu lenken, zu bestimmen, zu hemmen, zu formen, zu kontrollieren und zu sichern fähig ist, ein Dispositiv. (Agamben 2008: 26) Als Dispositiv gilt also eine Universität, ein Zug, ein Medikament oder ein Computer. Agambens Dispositiv-Konzept ist besonders interessant hinsichtlich seines Begriffs des Nahkampfes (vgl. Agamben 2008: 29). Unter Nahkampf versteht Agamben schlicht den Umgang mit einem und innerhalb eines Dispositivs. Als Resultat des Nahkampfs entsteht schliesslich das Subjekt. Agamben beschreibt, wie wir mit jedem Dispositiv, das Teil unseres Lebens ist, unterschiedliche Nahkämpfe und Subjektivierungsprozesse durchlaufen.

1.1. Mythos Computer – womit haben wir es zu tun?

Das Zoomen ist eine Metapher für den Nahkampf zwischen mir und dem unnahbaren Computer. Es beschreibt die Möglichkeit, immer näher zu gehen, mehr Informationen zu erhalten oder je nachdem eben weniger, weil der Kontext des Bildes, des Textes oder eines anderen Dokuments verlorengeht.

Youtube will nicht, dass ich zu nahe rangehe, Word begrenzt mir das Zoomen und meinem Schreibtisch oder meinem Home-Bildschirm kann ich überhaupt nicht näherkommen. Die Techindustrie möchte, dass wir Distanz zum Interface bewahren. Wir sollen nüchterne Distanz bewahren, damit die Funktion nicht untergeht. Denn ohne Funktion wird die Plattform nicht optimal genutzt und generiert nicht optimale Zahlen.

Die Interfaces, mit denen wir uns Zugang zum Netz verschaffen, sind hochgradig regulierte Räume. Der Medienforscher Felix Stalder spricht von “harten digitalen Gegebenheiten”, mit denen User*innen “konfrontiert” seien. (Stalder 2018: 69) Die Applikationen und deren Infrastruktur sind so programmiert, dass den User*innen eine bestimmte Anzahl an Operationen zur Verfügung steht. Diese verschiedenen Operationen sind so ausgeklügelt, dass die Entwickler*innen alle möglichen Wege, die die User*innen einschlagen könnten, bereits kennen. Zum einen ist dies nötig, um eine optimale, reibungslose Anwendung garantieren zu können, zum anderen werden unsere Entscheidungen und Bewegungen genau studiert um unsere Bedürfnisse zu kennen.

Das Interface, das die visuelle Oberfläche auf unseren Computern darstellt, wird uns auf eine spezifische Art gezeigt: der Cursor hat eine best-practice-Grösse, die Tabs schliessen und öffnen sich auf eine spezifische Weise und macOS bestimmt, wie ich mich in der Architektur bewegen soll. Die Interfaces geben uns so viel Spielraum wie nötig, damit wir uns so fühlen, als könnten wir mitbestimmen, als wäre es unser Raum, unser home, unser desktop, unser channel. In Olia Lialinas Essay A Vernacular Web 2bespricht die net.art-Pionierin und Webarchivarin das Phänomen des “sich Zuhause [fühlens]”“feel at home”, das durch individualisierbare Voreinstellungen erzeugt wird, mit denen die User*innen mit einer vermeintlichen Freiheit beim Surfen getäuscht werden. (Lialina 2007: 61) Wenn beispielsweise der Hintergrund eines Chats bestimmt oder die Farbpalette des Word-Interfaces individualisiert werden kann, wird uns das Gefühl vermittelt unsere Räume mitgestalten zu können. Wehmütig beschreibt Lialina, wie unkompliziert die Beziehung zwischen User*in und dem Web geworden ist, da die Internetverbindung meistens garantiert ist und die Werkzeuge einwandfrei funktionieren; “There's [...] nothing to provoke us.”. (Ebd.: 59) Den Begriff provozieren finde ich in diesem Zusammenhang interessant, da er in direktem Gegensatz zum Prädikat benutzer*innenfreundlich steht. Die Interaktionen oder eher die Verbindungen, die in den Interfaces stattfinden, sind so reibungslos, so “imperceptible”, so freundlich wie möglich. (Skyers 2015) Weil beinahe nichts mehr irritiert oder stört auf operativer Ebene der Interfaces, müssen wir uns weniger damit beschäftigen. Wie durch Zauberhand erhalten wir die Informationen, finden das Bild, wird das Dokument gespeichert. Olia Lialina beschreibt dies folgendermassen: “[...]the computers ultimate purpose is to become an invisible ‘appliance’, a transparent interface and device denying any characteristics of its own.” (Lialina 2009: 9)

Um nicht dem Mythos des “unsichtbaren Gerätes” zu verfallen, sollten wir uns den “Charakteristiken” der Interfaces zuwenden und mehr Reibung erzeugen. (Ebd.) Wir sollten das Interface nicht optimal nutzen und Konditionen hinterfragen. Was hat uns diese Maschine sonst noch zu bieten? Wo sind die dreckigen Ecken und Kanten? Wer versteckt sich in der Masse? Wohin gelangen wir, wenn wir viel zu nahe herangehen? Zoom in ist ein Aufruf, um dem Interface zu nahe zu kommen.

1.2. Zoom in – Wie ich dem Computer näherkomme

Ausgehend von der theoretischen Auseinandersetzung in meiner Thesis und den Beiträgen auf dem Blog definierte ich vier Aspekte, welche es zu entdecken gibt, wenn wir zu nahe gehen. Verweise auf Arbeiten von Künstler*innen und die Experimente auf dem Blog illustrieren die Aspekte.

1.1.1. In die Infrastruktur eintauchen

Alle Interfaces weisen eine Infrastruktur auf; dazu zählen Fenster, Textfelder, Cursor, Menus, Buttons etc. – alles, was wir für die Kommunikation, Inhaltsvermittlung, Navigation oder Organisation benötigen. Die Aufmerksamkeit für die digitale Infrastruktur der Interfaces nimmt zunehmend ab, da sie immer geschliffener und zurückhaltender werden. Zusätzlich laufen Prozesse wie das Öffnen, Schliessen und Sichern von Dokumenten sowie Ladeprozesse immer schneller ab. Dies bedeutet, dass wir weniger Wartezeiten haben, während denen wir uns umschauen können; “A transparent interface is one without seams, one that its user can neither detect nor notice.” (Skyers 2015: 25)

Wie ist das visuelle Interface, auf das wir ständig starren, eigentlich aufgebaut? Wie sehen die Pfeile aus, mit denen wir uns durch die Räume navigieren? Wie öffnen und schliessen sich Fenster und Tabs? Eileen Isagon Skyers verwendet die Bezeichnung “kulturelle Grammatik”, der wir meistens selbstverständlich folgen, da sie im “Imperceptible Interface” kaum wahrnehmbar ist. (Ebd.: 9)

Durch das Hervorheben von Interface-Komponenten mit unbeachteten formalen oder ästhetischen Qualitäten kann das individuelle Erlebnis bereichert werden. Lialina beschreibt, wie Experience Design als Zugpferd des Webs 2.0 uns “hilflos” macht, weil wir keine Computer mehr bedienen können, sondern nur noch erleben können. (Lialina 2015) Experience Designkümmert sich darum, dass Computer-Operationen zu Erlebnissen werden, die den rechnerischen Prozess verschleiern. Lialina und auch Skyers problematisieren diesen Wandel, da die Programmierbarkeit des Systems verhüllt wird. “Experience design prevents from thinking and valuing computers as computers, and interfaces as interfaces. It makes us helpless. We lose an ability to narrate ourselves and—going to a more pragmatic level—we are not able to use personal computers anymore.” (Ebd.)

Lialina spricht in diesem Zusammenhang von “narrate ourselves”, was so viel bedeutet wie “die eigene Geschichte erzählen”. (Ebd.) Ich verstehe dies als Aufforderung, die Architektur des Interface unabhängig von deren Funktionen zu untersuchen und die Fenster, Textfelder und Menus als Handlungsräume anzusehen. Anstelle einer Grammatik zu folgen, sollen wir unsere eigene Narration bestimmen.

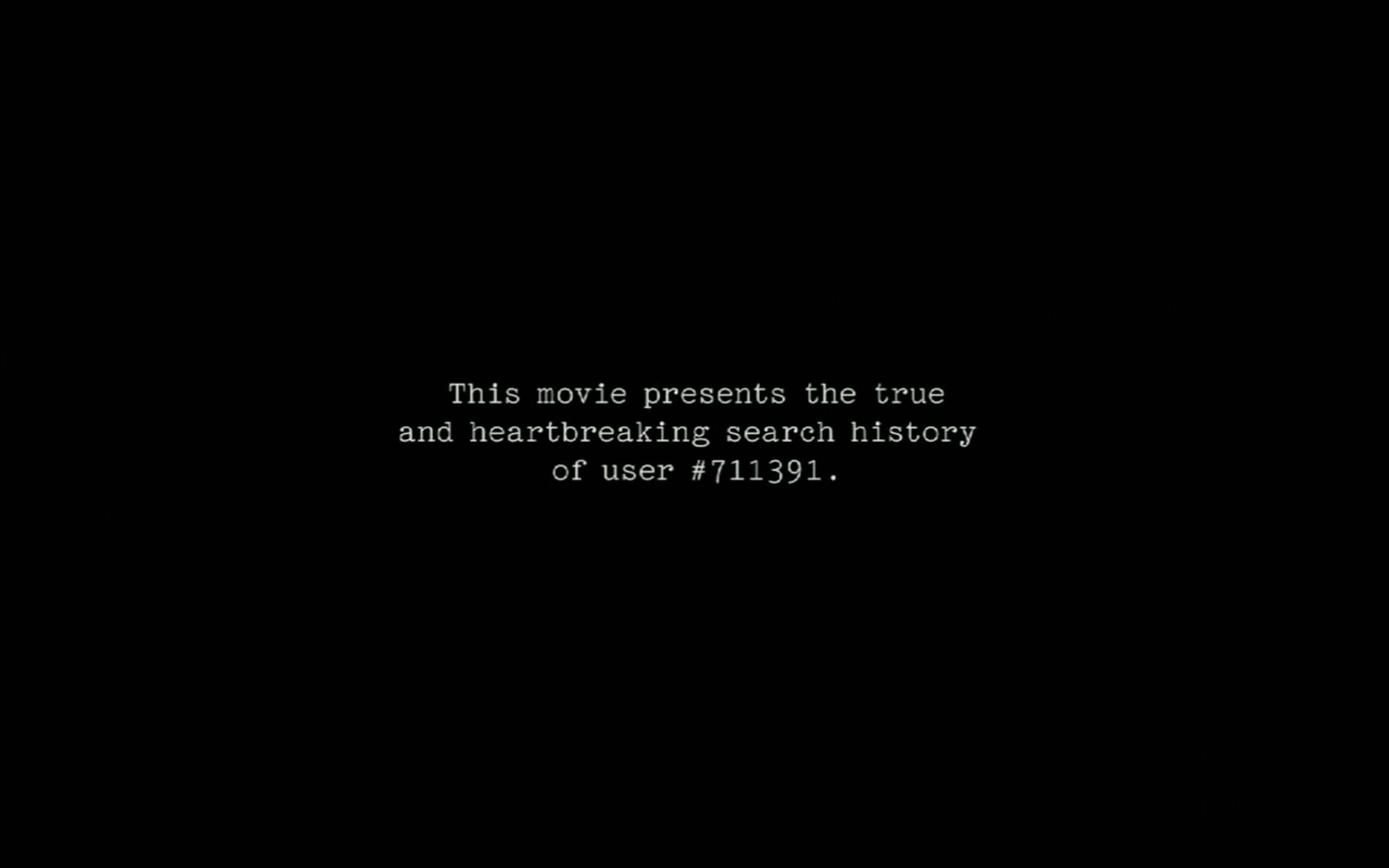

Das Spiel mit den architektonischen und infrastrukturellen Elementen des Interfaces war ein wichtiger Aspekt der net.art-Praxis der 1990er Jahre. Alexei Shulgin, einer der net-art-Pioniere definierte damals eine Kunstform namens Form Art. Mit dem Fokus auf das ästhetische, formale Potential der Interface-Elemente wie Buttons, Scroll-Leisten und Balken strebte Shulgin eine “misuse of technology” an, also eine Zweckentfremdung der Technologie oder eine Nutzung jenseits der vorgesehenen Funktionen. (Bosma 2017) “[form art] is at first glance a purely formal study of certain aspects of HTML. But it was also absurd: Form Art transformed the most bureaucratic, functional, and unloved aspects of the web into aesthetic, ludic elements.” (Ebd.)

Der Künstler spricht in einem Interview mit Rhizome über das spielerische Moment der zweckentfremdeten Interface-Elemente. Sie werden zu abstrakten, komplexen Interface-Skulpturen, welche daran erinnern sollen, dass das Interface keine selbstverständliche, unsichtbare Schicht sei (vgl. ebd.). Die Interface-Architektur ist im Stande, analog zu Agambens Dispositiv-Verständnis, “die Gesten, das Betragen, die Meinungen und die Reden der Lebewesen zu ergreifen, zu lenken, zu bestimmen, zu hemmen, zu formen, zu kontrollieren und zu sichern”. (Agamben 2008: 26) Form Art versuchte diese Kondition sichtbar zu machen und gleichzeitig die Steuerungswerkzeuge und Regierungsstrukturen des Interfaces nutzlos zu machen.

1.1.2. Auf den Nebenhandlungen surfen

Das Interface erhält ein narratives Potential; überall gibt es Elemente, die Teil einer Bühne werden und die durch unsere Aktivität bespielt und aufgedeckt werden.

Wenn wir ein Youtube-Video öffnen, dann öffnet sich ein Rechteck, ein Fenster in eine andere Zeit, in einen anderen Raum, in andere Realitäten. Der Medienphilosoph Alexander R. Galloway beschäftigt sich mit der Frage nach der Identifizierung von Text und Paratext bzw. dem Diegetischen und dem Extradiegetischen (vgl. Galloway 2012: 36). Durch die Medienspezifik der Interfaces, die sich durch Vielschichtigkeit und eine multiperspektivische Ansicht auszeichnet, wird unklar, wo die Grenzen eines Erzeugnisses verlaufen. Wenn wir ein Video anklicken, wird es uns von Youtube in einer bestimmten Grösse, in einer bestimmten Infrastruktur präsentiert. Das Video ist eingebettet in einer Umgebung, die nur bedingt etwas mit dem Inhalt des Videos zu tun hat. Wir werden von Werbelinks, Vorschlägen oder Push-Nachrichten abgelenkt, die bereits unsere nächsten Schritte avisieren. Es stellt sich die spannende Frage, was wir nun als Haupt- und Nebenhandlungen definieren. Wenn ich bei Youtube nicht die ersten Videos auswähle, die mir angezeigt werden, sondern zuerst drei Minuten scrolle – gelange ich so zu den Nebenhandlungen? Was für eine Bedeutung trägt die Kommentarspalte? Welche Rolle spielen die kommentierenden User*innen?

Die Computer- und Web-Kultur ist vielfältig und eigenartig, doch bemerken wir selten die Erzeugnisse, welche abseits unseres algorithmischen Weges liegen. Was ist, wenn wir uns vermehrt der Suche nach Nebenhandlungen zuwenden und gezielt auf Umwege gehen? Durch die Erkundung der Nebenhandlungen wird mir bewusst, wie viel Informationen in den Interfaces enthalten sind. Diese beeinflussen mein Erlebnis und die gesamte Struktur des Webs ebenso wie die Haupthandlung.

Olia Lialina und Dragan Espenschied nehmen eine vergleichbare Haltung bezüglich ihrer Artefakte der sogenannten digitalen Folklore ein. Sie setzen den Fokus auf die Konservierung und Archivierung des Ephemeren (vgl. Lialina, Olia/Espenschied Dragan: 2009). Das kitschige, ungeschliffene Web-Vernakular und kleine, scheinbar nebensächliche Details sollen beachtet und wertgeschätzt werden. Es braucht einen spezifischen Blick, um hinter den privatwirtschaftlichen Mainstream-Erzeugnissen Nebenhandlungen zu finden. Sie müssen mit der Lupe gesucht werden. Hinter den “glossy rounded edges”, vorbei an den Likesfinden sich wundersam bizarre, prekär poetische Artefakte und Individuen. “ (Lialina 2007: 64)

1.1.3. Mit dem Individuum schwimmen

Trotz einschüchternder Silicon-Valley-Gottheiten und körperlosen bots, interessieren mich die einzelnen Menschen, die einfachen User*innen, wie sie an ihren Bildschirmen sitzen und ihre ganz persönlichen Nahkämpfe bewältigen. Sie veröffentlichen Heimvideos, teilen Fotos, tweeten, kommentieren, stellen Fragen, zeigen sich und hinterlassen ihre Spuren. Es lohnt sich, in den Kommentar-Spalten einem Gespräch zu lauschen, sich in ein Forum zu schleichen, die Videos zu suchen, die noch nie jemand zuvor gesehen hat und sich so ein Bild eines unbekannten Users zu zeichnen. Was dort zu finden ist, kann ebenso verstörend wie bereichernd sein. Lialinas Aussage, dass “das Internet zu einem charakterlosen, zentralisierten Repressionssystem mutierte”, würde ich mit folgender Behauptung entgegnen: Die Fassaden sind vielleicht charakterlos geworden, doch die Akteur*innen des Web 2.0 sind ebenso charaktervoll, wie damals im 1.0. (Lialina 2011: 9) Ähnlich wie bei der Nebenhandlung wird durch den Fokus auf das Individuum, eine Bühne geschaffen für das Unscheinbare. Es geht darum, die Daten als intime Produkte eines Individuums zu erkennen und sich so auch der eigenen Subjektivität im Netz bewusst zu werden.

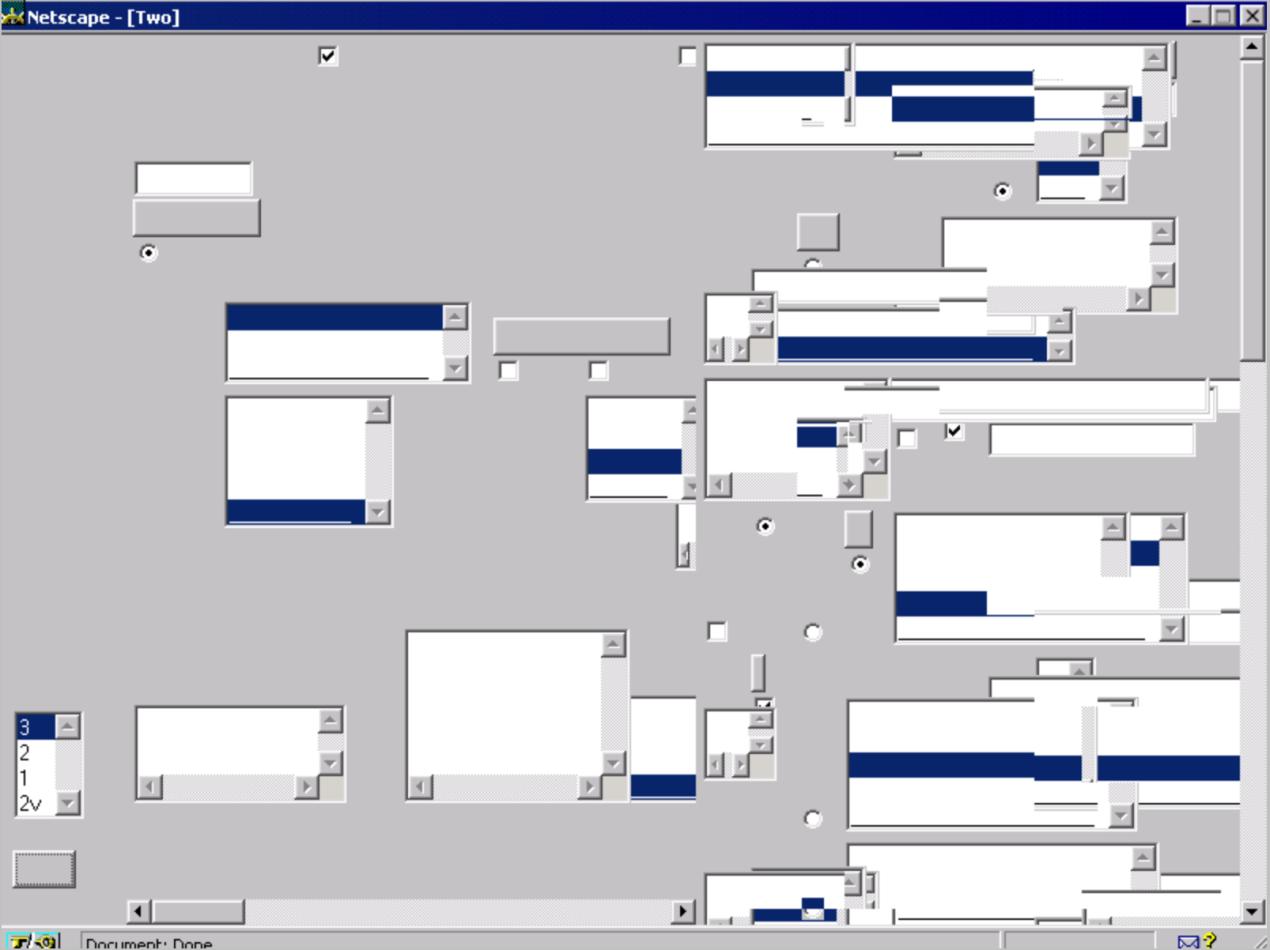

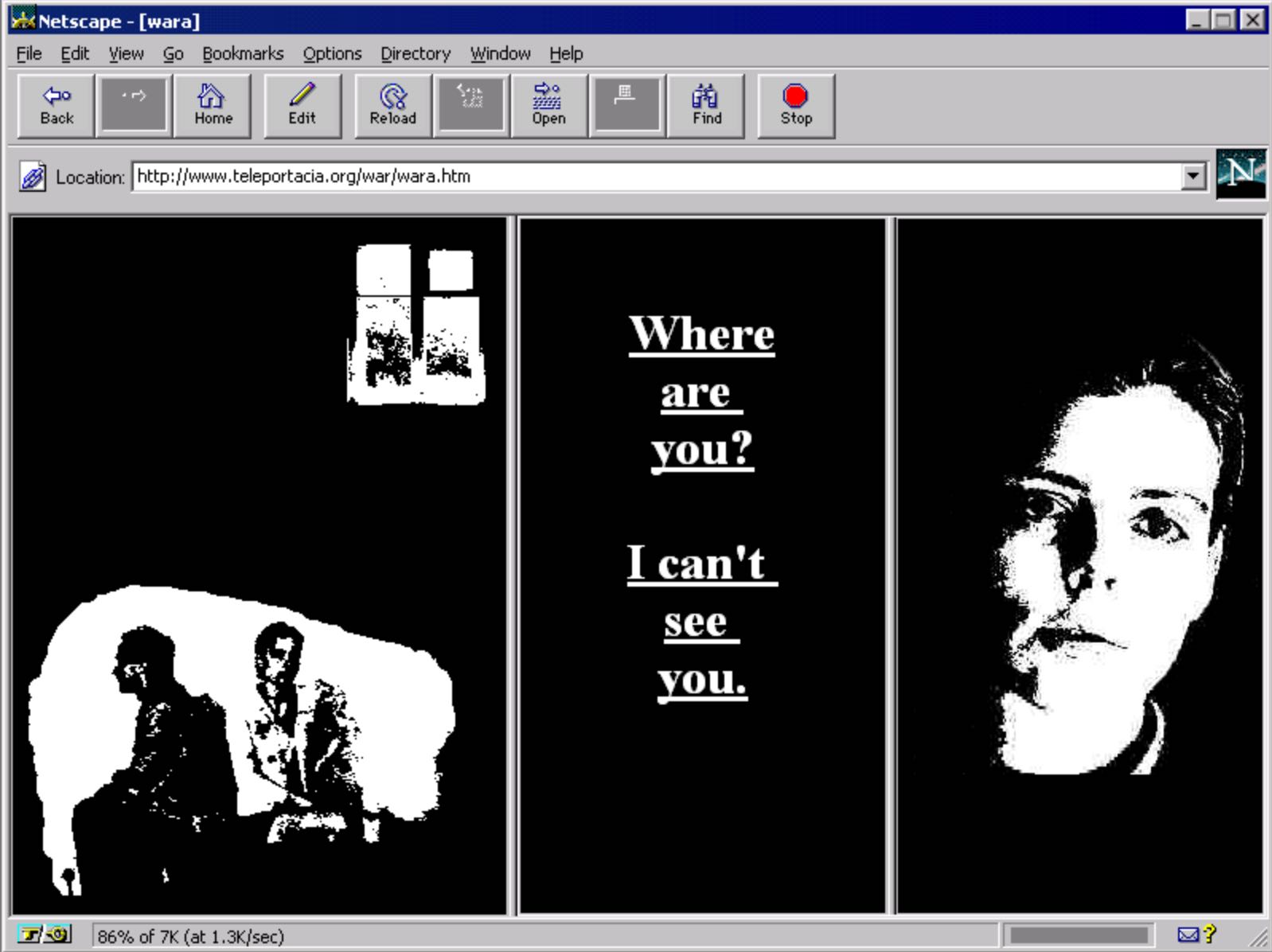

In diesem Kontext möchte ich eine Arbeit vorstellen, die eine Zoom-Bewegung macht in den Suchmaschinen-Verlauf einer einzelnen Userin, in ihre history, wie im Englischen heisst. Die Arbeit I love AlaskaLernert & Sanders Videoserie I love Alaska. https://vimeo.com/2893100 [11.08.20] thematisiert die Ereignisse um den Internetdienst AOL America Online. Im August 2006 wurden versehentlich 650'000 Suchverläufe ihrer User*innen veröffentlicht. Die Daten wurden erst nach drei Tagen vom Netz genommen, was eine schwere Verletzung der Privatsphäre der User*innen zur Folge hatte. Obwohl die Namen nicht veröffentlicht wurden, war es dennoch möglich, auf Grund der von den User*innen eingegebenen Suchbegriffe Rückschlüsse zu ziehen, um wen es sich handeln könnte.

Die Video-Arbeit I love Alaska des Duos Lernert & Sander erzählt in 13 Episoden die “herzzerreissende” Geschichte der Userin #711391. (Lernert & Sander 2008) Entlang der Suchbegriffe aus einem Zeitraum von drei Monaten folgen wir den Gedanken und Fragen dieser Frau. Die Einträge erzählen von den banalen, alltäglichen Problemen wie Schuheinlagen und Promiklatsch bis hin zu tiefgreifenden Konflikten um Identität und Sexualität. Eine computergenerierte Stimme liest die Einträge, die amüsant bis tragisch erscheinen. Die einfachen, grammatikalisch unvollständigen Sätze, die die Userin formulierte, werden zu poetischen Artefakten erhöht. Diese Form der simplifizierten Sprache im Web, die noch heute typisch ist, vermittelt eine prekäre Schönheit, da sie so vertraut und ehrlich ist. Durch die scheinbar ungefiltert gestellten Fragen der Userin #711391 wird eine vermeintliche Intimität erzeugt zu dieser Frau irgendwo in Texas.

1.1.4. Sich treibenlassen im Pixelmeer

Das folgende Kapitel greift die Problematik der “imperceptible interfaces” auf und skizziert Ideen die Charakteristiken der Interfaces sichtbar zu machen. Olia Lialina und Dragan Espenschied bedauern die Entmaterialisierung und die Reinigung der digitalen Ästhetik. Es könnte gar von einem Verlust der Aura der Bildschirm-Artefakte gesprochen werden. Durch Hightech-Bildschirme, die keine Pixel mehr anzeigen, und die viel zu starken Internet-Verbindungen werden die Links und Bilder zu schnell geladen. Lialina trauert um den verlorengegangenen Reiz ihrer interaktiven Webbrowser-Arbeiten aus den 90er-Jahren wie bspw.My Boyfriend came back from the war

Die Künstlerin und Medientheoretikerin Hito Steyerl beschreibt in ihrem Aufsatz In Defense of the poor image die Kondition des poor images. Sie spricht von einem armen, schlechten Bild hinsichtlich der Komprimierungs- und Aneignungsprozesse, die bei der Verbreitung dieser Bilder stattgefunden haben. Durch die “gewaltsame Verlagerung”“violent dislocation”. wurde die Datei kleiner oder leichter, da Bytes verlorengegangen sind. (Steyerl 2009) Kleine Bilder, die aufgeblasen werden, in die wir reinzoomen, die wir down- und wieder uploaden sind poor images. Steyerl betrachtet das poor image im Verhältnis zu seinem Original und geht davon aus, dass eine “Entmaterialisierung” “condition of dematerialization” stattfindet aufgrund des Auflösungsverlustes. (ebd.) Gleichzeitig würde ich aber auch von einer Materialisierung sprechen. Durch das Sichtbarwerden der Pixel wird die Technologie entmystifiziert, der technische Prozess und Aufbau wird aufgedeckt. Das Material ist digital und physisch entschleiert. Digital wird sichtbar, dass das Bild aus quadratischen Einheiten zusammengesetzt ist, physisch wird ersichtlich, dass kleinste Sensoren verantwortlich sind für die Darstellung des Bildes.

Der Prozess, den das Bild vom sogenannten Original zum poor image durchläuft, ist bei Steyerls Plädoyer zentral. Die zeitlichen Komponenten des Komprimierens, Teilens, Kopierens und Editierens verleihen dem poor image eine Geschichte, die von allen User*innen erzählt, die sich für dieses Bild interessierten (vgl. ebd).

“The poor image tends towards abstraction: it is a visual idea in its very becoming. […] The condition of the images speaks not only of countless transfers and reformattings, but also of the countless people who cared enough about them to convert them over and over again, to add subtitles, reedit, or upload them.” (ebd.)

Interessant ist das Gedankenspiel, das hervorgerufen wird, wenn wir in ein visuelles Artefakt zoomen, die digitale Geste des Näherrangehens. Näher heranzugehen bedeutet, in ein Bild zu gehen, die Fläche in einzelne Pixel zu zerlegen. Es ist ein Eingriff in die vorgesehene Struktur, die Funktion wird aufgelöst und abstrahiert. Die Konsequenz ist der Verlust des Gesamtbildes und der Orientierung.

Ich lasse mich treiben in der Tiefe des Pixelmeers.

Charlotte Friedli. Blog Beitrag a rabbit fell and landed on back, 2020. https://areyousure.blog/2020/09/25/rabbit-fell-and-landed-on-back/

1.3. Zoom in im Unterricht

Die künstlerische Strategie zoom in ist meine Antwort auf die Frage, wie eine Ermächtigung durch eine Annäherung an die Computer-Interfaces ermöglicht wird.

Als Lehrperson für Bildnerisches Gestalten betrifft mich diese Thematik auch im Umgang mit den Schüler*innen und ihrer Beziehung zu den Interfaces. Die meisten Jugendlichen, die meinen Unterricht besuchen sind aktive Smartphone-User*innen. Im schulischen Kontext wird ihre Abhängigkeit besorgt diskutiert und die Plattformen, welche die Jugendlichen nutzen, unterliegen viel Skepsis und Kritik. Gleichzeitig findet eine Verschiebung der Kompetenzen statt; Fächer werden reduziert und müssen solchen aus dem Bereich Informatik weichen. Es ist wichtig, dass die Schüler*innen als User*innen über die sozialen und politischen Konditionen und Auswirkungen der Interface-Kultur aufgeklärt werden, doch die semantischen Aspekte dürfen dabei nicht vergessen werden. Bildnerisches Gestalten hat als immanent interdisziplinäres Fach das Potential “die Scharniere zum Quietschen zu bringen” und an der Schnittstelle der verschiedenen Aspekte zur wirken, wie es Régis Debray für die Mediologie beschrieben hat. (Debray 2008: 73) Die Interfaces, welche von den Schüler*innen genutzt werden sowie ihre Begeisterung dafür, sollen im Unterricht Platz haben. Ich möchte sie animieren, sich auf die “kleinsten symbolischen Teile” zu achten und die Artefakte, welche sie produzieren, liken, teilen oder parodieren, ernst zu nehmen. (Skyers 2015: 9) Eine Wertschätzung im Unterricht kann den Schüler*innen ihre Wirksamkeit als User*innen aufzeigen. Dies kann einen intrinsisch kritischen Umgang mit ihren Dispositiven fördern, ohne ihre Begeisterung und ihr Engagement zu zähmen. Olia Lialina plädiert dafür, dass Schüler*innen nicht nur in Microsoft Office und Programmieren unterrichtet werden, sondern auch die Folklore, die Subkulturen des Webs und der Computer-Kultur studiert werden. “Studying Digital Folklore can do this, and help give back users the power they have earned and deserve.” (Lialina 2009: 12)

Ziel ist es, dass die Schüler*innen angeregt werden, ihre Interfaces als Handlungsräume wahrzunehmen und ihren eigenen Blick in einer durchdesignten, durchprogrammierten, optimierten Umgebung zu kultivieren.

Quellenverzeichnis

Agamben, Giorgio (2008): Was ist ein Dispositiv? Zürich-Berlin, diaphanes.

Bosma Josephine (2017): A Net Artist Named Google. Alexei Shulgin and Josephine Bosma in Conversation. In: Rhizome. http://rhizome.org/editorial/2017/jan/12/a-net-artist-named-google-1/ [11.08.20]

Debray, Régis (1994): Für eine Mediologie. In: Pias, Claus/Vogl, Joseph/ Engell, Lorenz/Fahle, Oliver/Neitzel,Britta (Hg.) (2008): Kursbuch Medienkultur. Die massgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. München, DVA Deutsche Verlags-Anstalt: S. 67-76.

Galloway, R. Alexander (2012): The Interface Effect. Cambridge-Malden, Polity Press.

Lernert & Sander (2008): I love Alaska - Episode 1/13. https://vimeo.com/2893100 [11.08.20]

Lialina, Olia (2007): A Vernacular Web 2. In: Lialina, Olia/Espenschied, Dragan (Hg.) (2009), Digital Folklore, To computer users, with love and respect. Stuttgart, merz & solitude. 58ff.

Dies (2009): Do you believe in Users? In: Lialina, Olia/Espenschied Dragan (Hg.) (2009), Digital Folklore, To computer users, with love and respect. Stuttgart, merz & solitude. 13ff.

Dies (2018 [2015]): Rich User Experience, UX and the Desktopization of War. In Interface Critique Journal Vol.1. Hadler, Florian/Soiné, Alice/Irrgang, Daniel (Hg.). https://interfacecritique.net/journal/volume-1/lialina-rich-user-experience/#sdfootnote5sym [11.08.20]

Skyers, Eileen Isagon (2015): Vanishing Acts. Brescia, LINK Editions.

Stalder, Felix (2018): Agency. Digitalität und Handlungsfähigkeit. In: Widmer, Ruedi/Kleesattel, Ines (Hg.), Scripted Culture. Kulturöffentlichkeit und Digitalisierung. Zürich, diaphanes, S. 69ff.

Steyerl, Hito (2009): In defense of the poor image. In E-flux Journal, #10/2009. https://www.e-flux.com/journal/in-defense-of-the-poor-image/ [11.08.20]