Schlagwörter: Experiment, Festival, Kollektives Denken, Kunstpädagogik, Performance Kunst, Produktionsbedingungen , Zusammenarbeit

Benjamin Sunarjo und Gisela Hochuli im Gespräch über das ACT Performance Festival.

Editiert von Benjamin Sunarjo.

Gisela Hochuli: Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch gemeinsam führen. Es geht um das ACT Performance Festival, an dessen Anfängen ich selbst als junge Studentin beteiligt war. Was ist deine Rolle beim ACT?

Benjamin Sunarjo: Ich habe 2017 angefangen, das ACT Festival in Bern zu organisieren. Damals studierte ich noch. Mein Dozent kam auf mich zu und sagte „Du kennst ja das ACT, willst du das nicht organisieren?“. Ich dachte „Ok, mache ich gerne“. Ich bin nun bereits zum 7. Mal dabei und führe diese Arbeit im Rahmen der HKB – Hochschule der Künste in Bern aus.

GH: Was ist denn das ACT?

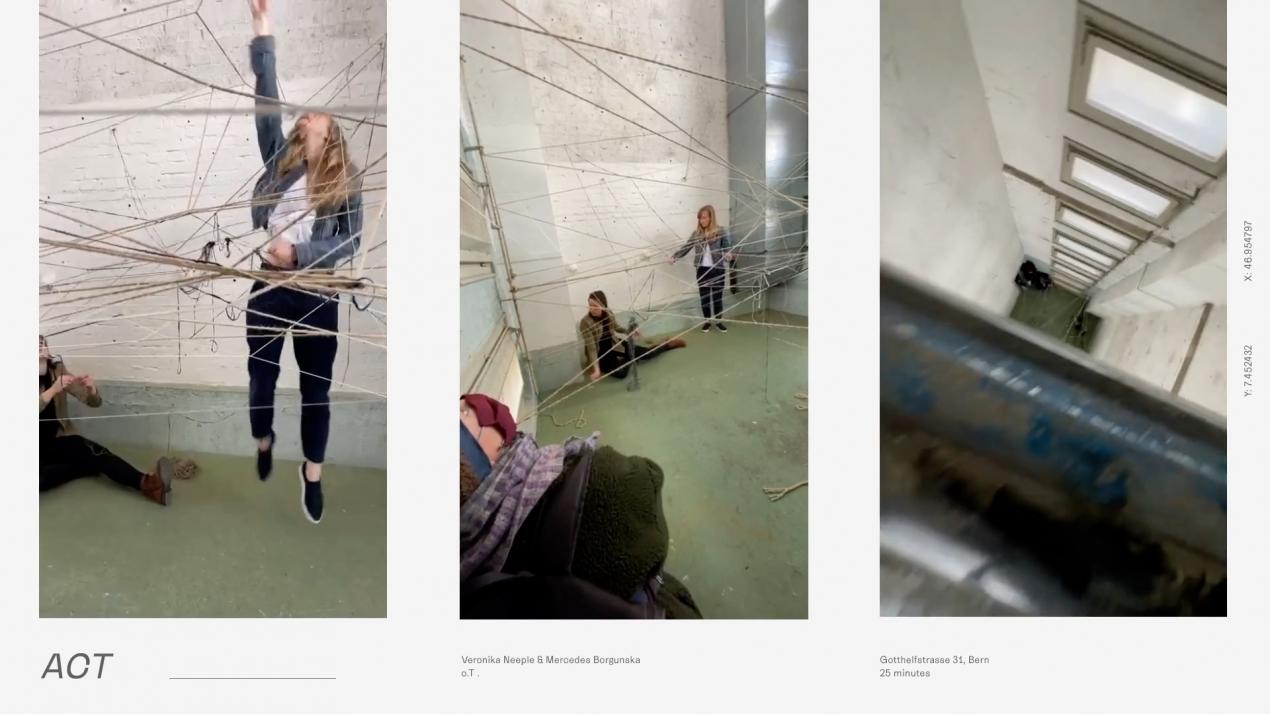

BS: Das ACT ist ein Festival für Performance Kunst, welches seit 2003 jährlich durch verschiedene Städte der Schweiz tourt und als Kollaboration zwischen sieben Kunsthochschulen ausgeführt wird. Zwischen 2003 und 2005 gab es ein Forschungsprojekt zu ACT zum Thema „Perform Space“https://irf.fhnw.ch/handle/11654/31214 [15.03.2023]. Seither findet es immer im Frühling statt, über mehrere Wochenenden verteilt, an jedem Wochenende in einer anderen Stadt.

GH: Wo genau findet das ACT in den Städten statt? An den jeweiligen Hochschulen?

BS: Es werden ganz unterschiedliche räumliche Situationen angeboten. Dadurch lernt man auch, mit unterschiedlichen Gegebenheiten zu arbeiten und umzugehen. In Bern hat das ACT die letzten Jahre in der Dampfzentrale stattgefunden, ein Theaterraum. Andere Kunsthochschulen organisieren Festivals in stillgelegten Industriehallen, in Parks und öffentlichen Räumen, auf Spaziergängen durch die Stadt, in Messehallen. Dieses Jahr wird es sogar ein ACT auf einem Schiff geben. Die letzten Jahre haben sich meistens um die 80 Studierende für das ACT angemeldet. Das verteilt sich allerdings auf die verschiedenen Austragungsorte. In meiner Zeit als Organisator haben in Bern meistens zwischen 25 und 30 Personen eine Performance gezeigt.

GH: Zeigen die Studierenden eine einzige Arbeit oder die gleiche Arbeit an verschiedenen Orten? Gibt es auch welche, die verschiedene Arbeiten zeigen, je nach Ort?

BS: Da ist eigentlich alles möglich. Die Studierenden können sich anmelden und sich aussuchen, wo sie gerne teilnehmen möchten. Sie können unterschiedliche Arbeiten zeigen oder auch die gleiche an mehreren Orten, um zu schauen, wie sich der Ort auf die Arbeit auswirkt.

GH: Wie wählt ihr die Arbeiten fürs Festival aus?

BS: Man muss sich zwar fürs ACT anmelden, in erster Instanz findet aber keine Selektion statt. Wir versuchen alle zu nehmen, die sich anmelden und ihre Ideen zu ermöglichen. Wir haben allerdings begrenzte Produktionsmittel und müssen zwischen unseren Möglichkeiten und den Erwartungen der Studierenden verhandeln. Die Künstler:innen und ihre Arbeiten sind an einem unterschiedlichen Punkt in ihrer Karriere. Die einen zeigen ihre ersten performativen Arbeiten, andere bauen auf eine langjährige Praxis auf und nehmen das ACT trotzdem als Plattform wahr, um etwas auszuprobieren. Diese Vielfalt ist für mich ein Kernelement von ACT. Viele der Herausforderungen haben damit zu tun, aber auch viele der positiven Aspekte.

GH: Das klingt nach einer einzigartigen Gelegenheit. Welche Aufgaben fallen für dich darüber hinaus an?

BS: Meine Aufgabe besteht darin, die Anmeldungen für das ACT Bern entgegenzunehmen und daraus ein Festival zu organisieren. Ich stehe in Kontakt zu den Performenden, suche einen Festivalstandort, organisiere die fotografische Dokumentation, stelle das Werbematerial zusammen, Pflege das Archiv. Mir ist es wichtig, für das Festival selbst einen guten Rhythmus zu finden und letztlich jeder Arbeit den Raum zu geben, sich zu entfalten.

GH: Du hast erwähnt, dass einige älter sind, vielleicht sogar gegen die 40. Andere sind sehr jung, weil sie das Studium direkt nach der Schule begannen. Einige haben Performanceerfahrung, für andere ist es die erste Arbeit. Geht das gut nebeneinander? Oder ist da auch die Qualität eine Frage?

BS: Für mich nicht und das schätze ich sehr. Es gibt eine Vielfalt an verschiedenen Ausdrücken. Das kann für ein Publikum, das sich nicht täglich mit Performance auseinandersetzt, manchmal etwas schwer zugänglich sein. Was ich am ACT aber so bahnbrechend finde, ist, dass man jemanden sieht, der sich leidenschaftlich mit etwas auseinandersetzt und eine Form sucht, um etwas auszudrücken. Die Qualität spielt dabei nicht unbedingt die Hauptrolle, sondern vielmehr der Gedanke oder das Bedürfnis, etwas zeigen zu wollen. Das Publikum spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da es zeigt, wie etwas ankommt und wie es wahrgenommen wird. Dabei handelt es sich immer um Experimente. Risiko spielt in der Performancekunst allgemein eine wichtige Rolle, aber beim ACT ist das besonders ausgeprägt. Hier kann man wirklich Sachen ausprobieren, die man in einem anderen Kontext nicht ausprobieren würde.

GH: Auf der Webseite steht: „Die Festivalanlässe verstehen sich als offenes Laboratorium zur Erprobung performativer Projekte und künstlerischer Strategien“https://www.act-perform.net [15.03.2023]. Und das wird wirklich wahrgenommen? Die Studierenden gehen auch wirklich ins Experiment?

BS: Ja! Ich erlebe das ACT immer wieder so, dass da Dinge ausprobiert werden, dass ich da Strategien und Formate sehe, die ich sonst noch nie gesehen habe. Für mich stellt sich die Frage, was im organisatorischen Framework dafür sorgt, dass man wirklich experimentieren kann.

GH: Weist du die Studierende auch darauf hin? Oder wird das lediglich über die Webseite transportiert?

BS: Den Studierenden wird das auf jeden Fall kommuniziert. Die Kultur dafür wird auch schon am Mammuttag vermittelt und etabliert. Das ist das Planungstreffen zwischen Organisator:innen und Studierenden aller teilnehmenden Kunsthochschulen, bei welchem die verfügbaren Räumlichkeiten vorgestellt werden. Hier bekommt jede Person zwei Minuten Zeit, um ihre Arbeit vorzustellen, auch wenn sie sich noch in einem sehr frühen Stadium befindet. Dies hilft, Hemmungen abzubauen. Man befindet sich im Raum zusammen mit anderen, niemand kennt die anderen, daher ist es in Ordnung, einfach von sich selbst zu erzählen, ohne dass es wie ein ausgearbeitetes Konzept rüberkommen muss.

GH: Ich persönlich finde es eine grossartige Qualität, die ihr euch auf die Fahne schreibt. Es ermutigt zum Öffnen und dazu, das auszuprobieren, was einem auf dem Herzen liegt. Gibt es fördernde Faktoren? Oder das Gegenteil, was wären hemmende Faktoren?

BS: Das ACT bestreiten die Studierende zusammen, man tritt also auch für die eigenen Kollegen und Kolleginnen auf. Das bietet Schutz – es gibt zwar fremdes Publikum aber auch eine wohlwollende Gruppe von Menschen, die im gleichen Boot sitzen und auch etwas von sich selbst Preis geben. Auch die Betreuung ist wichtig, dass jemand die Arbeit begleitet und mit einem darüber im Austausch ist. Wie hast du das denn damals erlebt?

GH: Ich habe 2004 und 2005 am ACT teilgenommen, damals studierte ich bildende Kunst an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich. Ich liebe das Experiment bis heute – es gibt so eine eigene Qualität von Aufmerksamkeit im Moment, wenn man nicht weiss, ob etwas funktioniert oder nicht. Es gibt jedoch unterschiedliche Vorstellungen von Experimenten. Es kann sein, dass man eine klare Idee davon hat, was man machen will, aber auf das Üben davon verzichtet. Oder man kann sich Eckpunkte für die Performance vorgeben: irgendwann bin ich auf dem Tisch, irgendwann unter dem Sofa und irgendwann in einem Ecken, und was dazwischen passiert ist offen und entwickelt sich aus dem Moment raus.

BS: Kann man sagen, dass das Experiment dort stattfinden kann, wo es Raum gibt für Ungewisses?

GH: In welcher Form auch immer das umgesetzt wird, es hat etwas Ungewisses für mich als Performerin und für die Zuschauenden sowieso. Wenn ich nicht unter das Sofa komme, weil mein Körper zu gross ist und die Lücke zu klein, aber ich trotzdem unter das Sofa will, was passiert dann? Das ergibt dann diese besondere Qualität vom ‚im Moment sein‘, im Hier und Jetzt. Ich komme als Performende selbst ins Zweifeln meiner Ideen und alle sehen das. Vieles ist transparent, was man vielleicht in einer geschriebenen Performance nicht will, dass es vorkommt, oder Aufmerksamkeit kriegt.

BS: Diese Transparenz schätze ich an der Performance Kunst.

GH: In Zürich war ich damals oft unter Produktionsdruck. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon viele Materialuntersuchungen gemacht hatte, die aus dem Moment entstanden sind, war ich immer noch aufgeregt und wollte auch, dass es erfolgreich wird. Total entspannt war ich also nicht. Für mich war aber hilfreich, dass die Dozierenden auch am Experiment interessiert waren und die Plattform so definierten. Ich wurde ermutigt, dass alles möglich ist.

BS: Du hast dich also von den Dozierenden unterstützt gefühlt. Was waren hemmende Faktoren?

GH: Hemmende Elemente waren ein Konkurrenzdenken, oder ein Leistungsdruck, oder viele Zuschauende. Das schlimmste war, wenn Verwandte zugeschaut haben. Ich wusste, dass sie wegen mir an die Performances gekommen sind – und diese Kunstform ist ja nicht gerade Mainstream. Als zuschauende Person weiss man vielleicht nicht, wie man etwas lesen oder damit umgehen soll, dass kann auch irritieren. Die Vorstellung, dass Freunde oder Verwandte vielleicht enttäuscht oder konsterniert sein könnten, war für mich immer ein Stressfaktor. Heute ist es etwas anders, weil man auf YouTube Arbeiten von mir findet und sich vorbereiten kann. Aber damals als junge Frau, so frisch in der Performance Kunst, waren das die hemmenden Faktoren.

BS: Ich überlege gerade, ob das Gelingen vom ACT als Laboratorium auch damit zu tun hat, wie etwas aufgefangen wird. Einerseits ist natürlich der Performancemoment wichtig, dieses Wagnis, dass du so schön beschrieben hast – dass dort Dinge passieren, die vielleicht nicht vorgesehen waren, die man sonst eher zu verstecken versucht. In der Nachbesprechung stellt man aber vielleicht fest, dass diese Momente eine eigene Qualität besitzen und auch spannend sind. Dieses Auffangen, der Moment nach der Performance, ist vielleicht mindestens so wichtig wie die Performance selbst für ein 'Gelingen‘.

GH: In welcher Form findet eine solche Nachbesprechung statt?

BS: In Bern laden wir jedes Jahr externe Expert:innen ein, die über die Performances sprechen und so immer wieder neue Stimmen einbringen. Die einen erzählen eher beschreibend, was sie bei einer Performance erlebt haben und was ihnen aufgefallen ist. Andere kommen aus einem bestimmten theoretischen oder fachlichen Hintergrund und sprechen aus dieser Perspektive, geben Vorschläge für Anpassungen. Ich habe die Gespräche immer sehr geschätzt.

GH: Aber die Nachbesprechung ist ein zentrales Format, nicht nur um Rückmeldungen zu geben, sondern auch um aufzuzeigen, dass das Gezeigte immer eine Qualität besitzt. Und damit das Experimentieren gelingt und die Studierenden ermutigt sind, das ACT als Labor wahrzunehmen. Was leistet das ACT in Bezug auf die Ausbildung von Kunststudierenden?

BS: Ich bin selbst 2016 und 2017 beim ACT aufgetreten. Beide Male waren für mich wertvolle und unerwartete Erfahrungen. Ich konnte aus der Performance immer eine Frage mitnehmen. Eine Performance war z.B. sehr visuell gedacht, mit einer auffälligen Goldfolie. Durch das Aufführen habe ich aber festgestellt, dass das Taktile und vor allem die Interaktion mit dem Publikum genauso wichtig war. Die Zuschauer:innen wollten anfassen, haben die Nähe gesucht, waren irritiert. Es reichte nicht aus, die Performance visuell zu denken – sie musste viel mehr als Live-Moment und als Interaktion betrachtet werden. Das fand ich sehr interessant.

GH: Ist diese Erfahrung des Publikums als handelnde und fühlende Masse übertragbar? Machen andere Studierende ähnliche Erfahrungen?

BS: Dieser spezifische Lernmoment bezieht sich wohl stark auf mich. In den letzten Jahren haben sich schon auch andere mit ähnlichen Publikumsmomenten auseinandergesetzt. Eine Studentin hat sich beispielsweise mehr Interaktion gewünscht und sich gefragt, wieso niemand reagiert oder mitmacht. Aber letztlich stellt sich ja die Frage, wenn man Kunst studiert, wo man seine eigene Praxis entwickeln kann und was die Fragen sind, die einen beschäftigen. Und das wird hier mit dem Publikum zusammen verhandelt. Vielleicht erhält man ein Feedback von einer Person, wodurch man merkt: Eigentlich interessiert mich das gar nicht. So möchte ich eigentlich gar nicht arbeiten, wie diese Person es wahrgenommen hat. In dieser Reibung kann man beginnen, die eigene Praxis zu entwickeln und die eigenen Fragestellungen zu schärfen.

GH: Das gefällt mir sehr: Dass Lernen dort stattfindet, wo etwas erprobt werden kann. Und durch die Rückmeldung vom Publikum oder von Expert:innen, bei der Nachbesprechung oder im Gespräch mit Kommiliton:innen. Als Studierende habe ich dann einen Eindruck, wie etwas ankommt. Ich kann dann prüfen, ob das mit meiner Intention übereinstimmt. Empfindest du das ist auch als grossen Mehrwert? Kann man sagen, dass das ACT eine Qualität anbietet, die den Studierenden sonst in ihrer Ausbildung fehlt?

BS: Normalerweise findet die Kunstausbildung als Workshopformat, Frontalunterricht, gemeinsame Lesungen oder in Form von Gesprächen statt. Das ACT bietet jedoch einen Publikumsmoment, eine Mischung aus geschütztem und ungeschütztem Rahmen. Man kann selbst entscheiden und die Orte auswählen, aber man ist auch mit Dingen konfrontiert, die man nicht kontrollieren kann. Einige Leute müssen sich zum ersten Mal mit Produktionsbedingungen auseinandersetzen, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, da ich eine bestimmte Haltung und ein Angebot habe, das möglicherweise nicht dem entspricht, was sie aus ihrer eigenen Schule gewohnt sind.

GH: Das ist auch eine Bereicherung, oder? Es kann eine neue Situation sein für sie, mit dir als Gegenüber. Weil später, an den Festivals, ist es ja auch so.

BS: Wenn Studierende aus Zürich, Genf, Luzern , Basel oder Bern in einer anderen Stadt auftreten möchten, haben sie mit externen Produzent:innen zu tun. Sie bewerben sich für ein bestimmtes Festival und müssen mit den jeweiligen Organisator:innen bestimmte Dinge verhandeln – eine Situation, die sie vielleicht später im Berufsleben auch haben werden. Projektmanagement-Workshops können helfen, Gesuche zu schreiben, aber das Verhandeln und Erklären der eigenen Ideen vor jemandem, der keine Ahnung hat, was man macht, erfordert Erfahrung. Das ACT bietet Studierenden die Möglichkeit, diese Erfahrungen zu sammeln und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

GH: Wie ist denn das ACT-Team organisiert?

BS: Das ACT war schon immer eine Grassroots-Bewegung. Es wurde von befreundeten Performancekünstler:innen gegründet – eine schweizweite Kollaboration in einer Zeit, in der die Kunsthochschulen eher im Wettbewerb zueinander standen. Wir, vom Team, haben alle unterschiedliche Positionen in unseren jeweiligen Hochschulen, von der Professur bis zum freien Lehrauftrag. Auch was die verfügbaren Arbeitsstunden anbelangt gibt es grosse Unterschiede. Auffallend ist, dass wir alle selber Performancekünstler:innen sind und eine grosse Leidenschaft fürs ACT mitbringen. Das ACT ist auch für mich als Organisator eine Gelegenheit für ein Experiment, was die Studierenden auch mitkriegen. Ich stelle mir vor, dass dies etwas Selbstermächtigendes hat. Man ist der Institution nicht ausgeliefert, sondern kann etwas bewirken. Solange man dieses Experiment aufrecht halten kann, ermöglicht man auch den Studierenden, Verschiedenes auszuprobieren.

GH: Ihr seid also eine Gruppe von Organisator:innen, die eine lockere Zusammenarbeit auf Basis von Freundschaft und gemeinsamen Interessen pflegen. Dabei ist es wichtig, dass ihr gemeinsam darüber entscheidet, wie ihr die Flexibilität in eurem Projekt beibehalten könnt. Dank eurem Engagement funktioniert das auch, was sich auf die Studierenden überträgt. Sie sehen, dass ihr ständig neue Ideen entwickelt und euch immer wieder neu erfindet. Es gibt keine festen Regeln, was erlaubt ist und was nicht, sondern es gibt Spielraum.

BS: Wir profitieren auch stark voneinander, bringen unterschiedliche Fähigkeiten mit ein.

GH: Findet ein kollektives Denken statt?

BS: Es gibt den ACT-Körper aus allen Beteiligten, der sich jedes Jahr neu konstituiert und jedes Jahr etwas Neues entstehen lässt. Die Studierenden inspirieren sich gegenseitig, geben sich Feedback oder entwickeln Kollaborationen. Das ist jedes Jahr anders. Vor einigen Jahren hat z.B. ein Kollektiv aus Studierenden das ACT Luzern organisiert. Das fand ich sehr toll. Es gab auch mal eine Art „Putsch“-Versuch, ein Kollektiv, dass ein ACT im ACT organisieren wollte – mit einem eigenen Open Call und Selektionsprozess. Da kam unsere Struktur an ihre Grenzen. Wir haben ihnen gesagt, dass sie das nicht so machen können, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich glaube es ging um eine Party, etwas Ausuferndes. Damals habe ich mit der Dampfzentrale in Bern zusammengearbeitet und hatte strenge Auflagen, was geht und was nicht. Wenn in einem Raum eine Party mit lauter Musik stattfindet, kann nebenan keine Performance stattfinden, die mit leisen Geräuschen arbeitet. Dort haben wir uns für die Vielfalt und die Koexistenz verschiedener Ansätze entschieden. Das war aber ein spannender Moment in der ACT-Geschichte.

GH: Hätte das noch mehr Zeit gebraucht für Verhandlungen? War das auch eine Zeitfrage, dass ihr entschieden habt, das zu quadrieren? Das klingt für mich interessant, ein ACT im ACT, und auch, dass es von den Studierenden ausgegangen ist. Man kann darüber sprechen, was zerstörend und was bereichernd ist. Wie das eine das Potenzial des anderen einschränkt.

BS: Das sind ja grundlegende Fragen bei kollektivem Handeln. Wenn es zu eng wird hat die Vielfalt keinen Platz mehr, aber wenn es zu lose ist, fällt das ganze auseinander.

GH: Was wünschst du dir für die Zukunft?

BS: Mir gefällt der Spirit vom ACT und ich hoffe, dass er so weiterleben kann und sich weiter verändern kann. Ich glaube es ist ganz wichtig, dass sich das auch verändern darf.

GH: Ich habe jetzt auch wieder in Erinnerung rufen können, was aus dem ACT rausgekommen ist, was es bringt. Für mich ist dieses Format unabdingbar in der Ausbildung von Kunst und für Lehrpersonen bildnerisches Gestalten. Es gibt so viele Chancen, die die Studierende wahrnehmen können. Ich finde es fantastisch.

Dieser Text steht unter der CC-BY-NC-ND 4.0 Lizenz

DOI: 10.5281/zenodo.8334260